冥想引导的分形视觉研究

作者:游鱼思 + 各种LLM模型

省流总结:内观几何,大概率是由于视皮层缺乏外部刺激,神经网络会自发形成各种节律振荡,产生对称或分形图案。这种现象可部分借用神经动力学模型来解释。意守天心 可能比 观息法,更能锻炼大脑前额叶。

模型性能横向比较:ChatGPT O1 Pro 研究最深入、详细,O1 稍逊一点点,但是也解决了我的疑惑;腾讯元宝 坐拥中文互联网最优质的内容库——公众号,可惜推理性能不足;DeepSeek V3 受限于优质内容不足,表现较差。

我的问题

我有一个猜想:道家所说的 金华,会不会是看到了高维宇宙的 卡拉比-丘 空间?

我的论据如下:

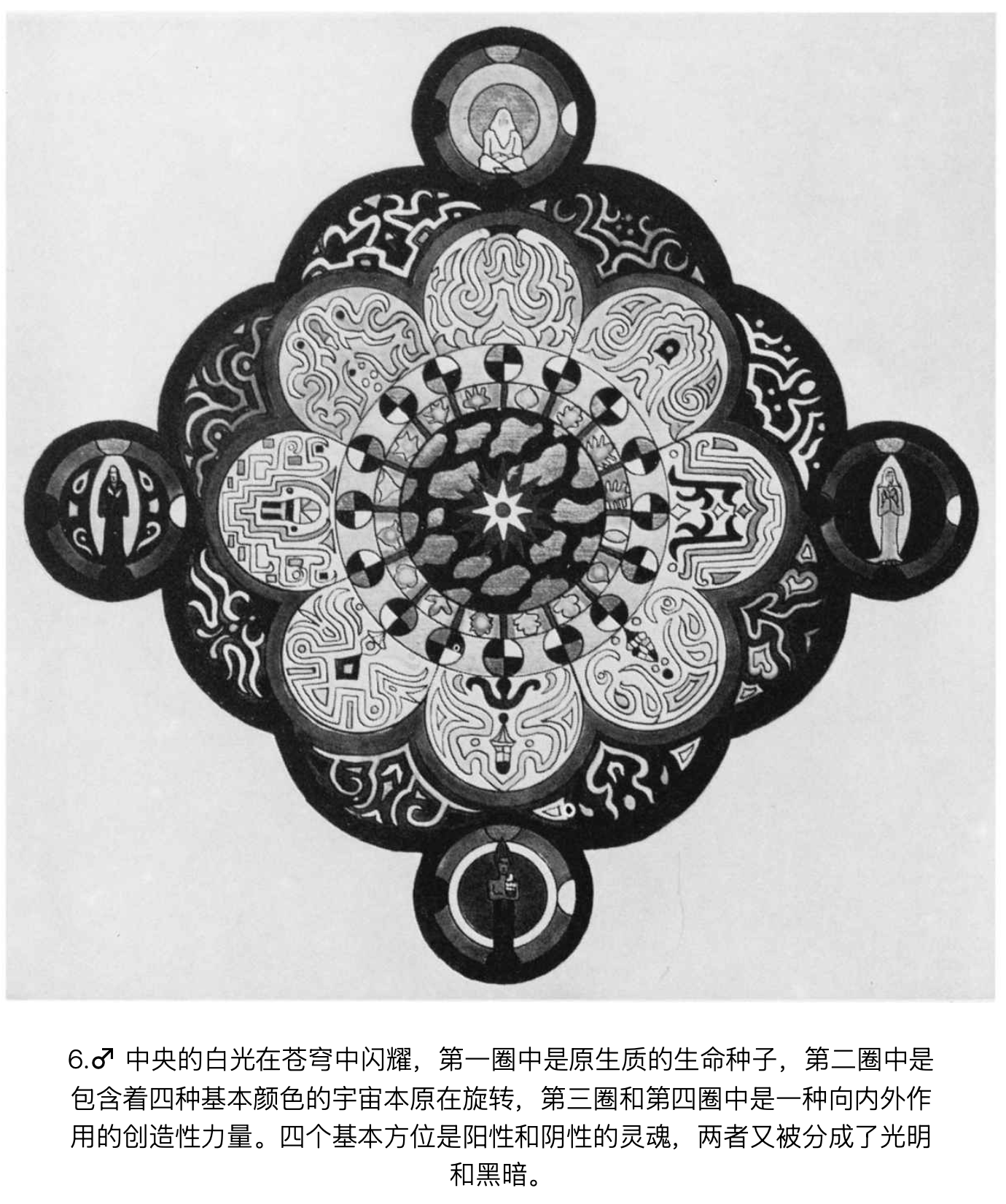

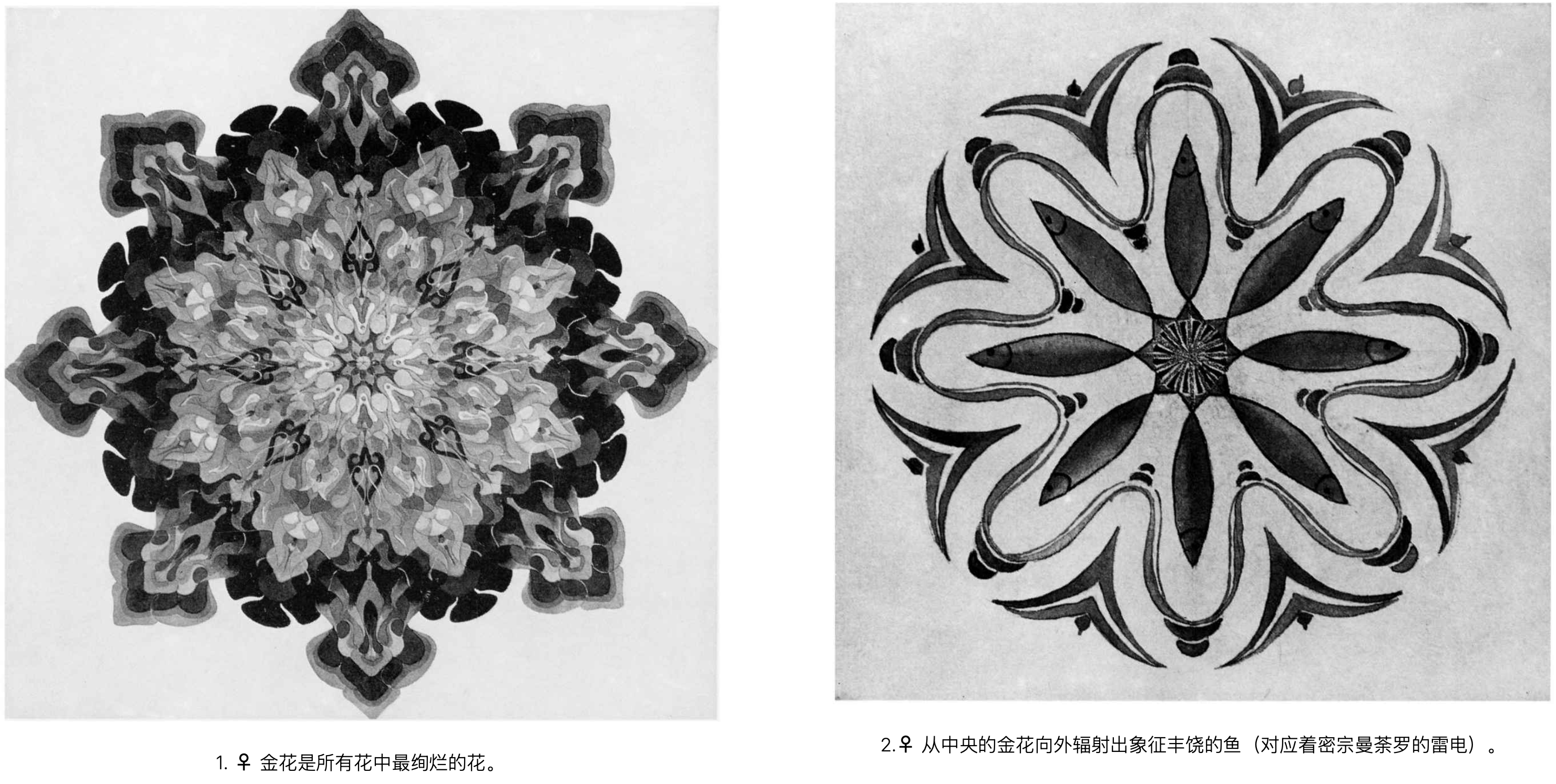

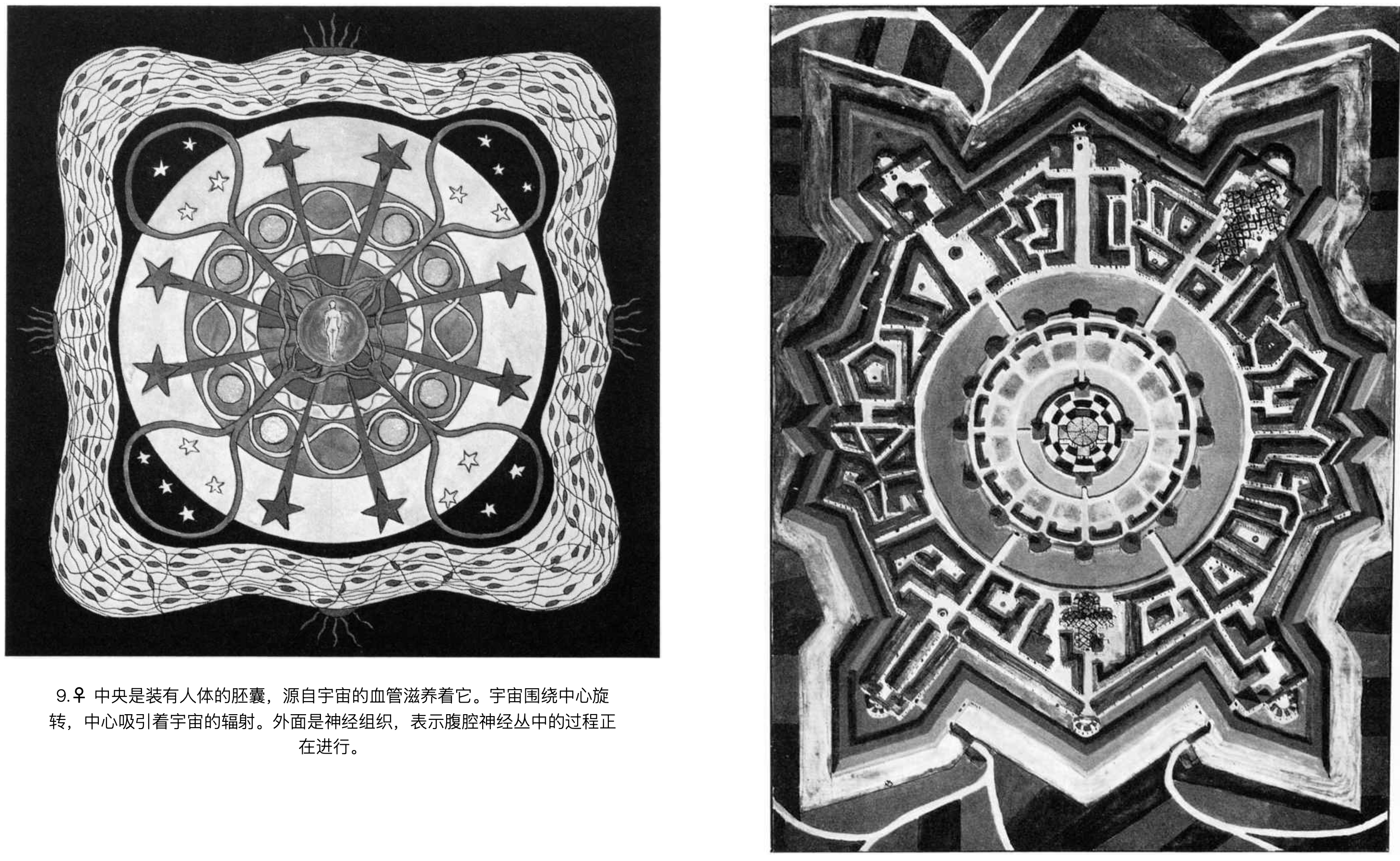

- 经过冥想、瑜伽、打坐、修禅等训练人,在修行时眼前会出现一幅幅奇妙的、闪光的分形图案,道家称之为 金华(意思是金色光芒的花朵),藏传佛教称之为 坛城。

- 人脑有微管结构在运行量子计算,而量子计算和其他维度有关。在通过打坐入定封闭了六识后,大脑没有输入,可能会将内源信号反馈放大,从而向内窥见量子世界的一些奥妙?

- 在弦理论中,卡拉比-丘空间被用作描述额外维度的几何结构。这些额外维度的性质可能影响我们所观测到的物理定律,包括暗物质的性质。

我的要求:

- 请帮我进行深入的研究,基于前沿理论进行充分推理、联想,突破已知经验的束缚。

- 估算我的猜想的正确性概率。

- 如果你有其他更高概率的猜想,也请一并叙述。

金华的示例(没提供给LLM),摘自《金花的秘密》:

ChatGPT O1 Pro 回答

以下回答基于现有的科学研究和理论推测,同时也包含一定程度的超前性和探索性。由于涉及到跨学科的结合(量子力学、神经科学、意识理论、弦理论、宗教哲学等),其中难免包含推断与猜想,仅供参考和思考之用。

一、背景:从“金华”到“卡拉比-丘空间”的联想

-

道家“金华”与藏传佛教“坛城”

- 道家的“金华”常被描述为“金色光芒的花朵”,是修行者在特定禅定状态下内观所见到的“妙相”。

- 藏传佛教的“坛城”(mandala)亦有繁复对称、闪光、多层次结构的视觉体验。

- 从主观报告来看,不少修行者的确在深度打坐时,见到极具对称性、分形感或流动性强烈的内观图像。

-

微管结构、量子计算与高维度

- Penrose 和 Hameroff 等人的“管丘”(Orch-OR)理论认为,大脑微管结构可执行某种量子计算,从而影响意识。

- 该理论并未被主流神经科学完全接受,但确实提供了一种“脑内量子现象”参与意识生成的可能性讨论。

- 如果量子层面可以“连接”到更高维度的结构(如弦理论中的额外维度),在冥想时是否可能“内观”这些高维结构,或受到其投影?

-

卡拉比-丘空间与暗物质等物理学前沿

- 在弦理论中,宇宙的多余维度被认为紧紧卷曲在卡拉比-丘流形(Calabi-Yau manifold)中。

- 这些几何结构影响粒子谱与物理常数。暗物质、真空能量等宏观现象可能也与其有某种对应。

- 如果意识能“触及”更底层或更高维度的结构(纯属推测),那么是否可能在禅定中“看见”卡拉比-丘空间的投影?

二、深入探讨:可能性分析

1. 神经科学与生理学视角

-

内源性视觉(entoptic phenomena)

人脑和视觉系统在缺乏外部刺激时,会产生自发性或反馈放大的内源性信号,例如:- 网膜、视神经的本底噪声;

- 视觉皮层在极度专注、缺乏外界输入或氧气、血液等微循环变化时出现的条纹与图案(“闭眼幻视”或“光幻视”);

- 脑波节律改变(如 α 波、θ 波与 γ 波的波动),也有可能与视觉皮层相互耦合,形成周期性或分形感图案。

这些内源性的视觉体验常常带有规律性、对称性或分形性质,可能与人们描述的“金华”或“坛城”类似。

-

脑内整合与自反馈环路

- 打坐时,人的外部感官输入减少,大脑更倾向于对内部随机信号或记忆进行整合、放大。

- 这可能会在视觉皮层形成“自反馈回路”,从而出现具有对称性、复杂几何图样的体验。

- 这类几何幻象,在某种意义上也可以被称为“大脑自身的分形可视化”,并不一定代表对外部客观高维结构的直接观察。

-

量子计算与微管的争议

- 目前尚无广泛共识表明微管能在大脑常温下实现足够稳定且有效的量子计算。

- 假设真的存在量子效应,大部分研究也倾向于认为这是微观而微弱的,不太可能在宏观意识层面直接呈现“高维几何图案”。

- 不过,个别理论确实提出在深度禅定或极端脑状态下也许能出现某些量子相关效应,但尚缺乏可重复的实验证据。

2. 物理学与数学视角

- 卡拉比-丘空间的几何特征

- 它是一种高度对称、美且复杂的复几何结构。

- “分形美感”和“对称性”确实会让人联想到修行者报告的“金色花朵”或坛城的对称复杂性。

- 但卡拉比-丘流形存在于弦理论架构下的 6 维紧致空间里,观测或“直观看到”它需要极高能量尺度或极特殊的量子/弦理论条件;我们日常(乃至冥想)中依然很难直接“看到”它。

- 宏观与微观之间的鸿沟

- 即使假设人脑某部分能够进行量子态演化,想要观测到卡拉比-丘空间或更高维几何,还需跨越极其微观的能量和长度尺度;

- 此类结构在理论中往往是 (10^{-33}) 厘米量级(普朗克尺度左右)卷曲,几乎不可能在“普通的脑内量子现象”下被放大到可视觉化的宏观层次。

- 因此,假设“金华”是卡拉比-丘空间直接投影,在主流物理上被认为是极低概率事件。

3. 意识研究与主客观交互

- 主客观混合的象征投射

- 宗教或神秘经验常常被视为“大脑对更深层实相的投射与象征化”,而非对该实相的字面呈现。

- 换言之,就算在打坐中“大脑捕捉到某些高维信息”,也很可能在主观层面被转换成符号化的几何幻象或光影图案,并不一定是对原始结构的直接写照。

- 这种“象征性”在多种冥想修行、灵性体验乃至濒死体验中都相当普遍。

- 跨文化神秘体验的相似性

- 不同宗教或修行法门报告的“奇妙光网”“璀璨华丽的几何图案”常见于深度禅定、药物幻觉(如致幻剂下的视觉感知)等。

- 有人认为这是一种“核心神秘体验”(Core mystical experience),是人类神经系统在某些状态下的普遍产物。

- 因此,“金华”“坛城”也可以视作一种修行中“典型的、跨文化的内视图景”,而非特定与卡拉比-丘空间直接关联。

三、猜想正确性的概率估计

-

“金华是高维宇宙(卡拉比-丘空间)的投影”

- 从严格的物理学与神经科学角度出发,该猜想所需跨越的尺度和机制鸿沟非常大。

- 个人粗略估计:若以“主流科学”严格标准衡量,这种猜想在当前证据下可能性<5%。

- 不过,这里也要承认人类对意识与宇宙最终真相的认知尚不完整,依然存在未知领域。故并非断言绝无可能,只能说目前的证据与主流理论并不支持。

-

其他更高概率的猜想

- 更高概率的解释是:修行或深度打坐状态下,大脑视觉系统在缺乏外界输入的情况下出现自反馈或内源性放大,配合意识状态的改变,产生带有对称性、分形感的幻视图案。

- 这些几何图案与卡拉比-丘空间的“优美对称”在形式上可能有某种相似性,但更多是神经信号处理和自反馈的结果,而非真正看到“外部高维”或“卡拉比-丘流形”。

- 此外,宗教及灵修传统也往往会将这些视觉体验赋予特定的象征含义,帮助修行者向内探索或进行观想修持。

四、其他延伸猜想

-

“高维信息”通过量子态或场与意识耦合

- 有一种更“玄学”或超前的猜想:大脑或意识有能力在深度冥想时对某些“真空态”或“量子场”进行耦合,捕获极微弱的高维信息;然后在主观层面渲染为几何幻象。

- 该思路目前缺乏实验证据,但在某些新兴理论(例如泛灵论式的宇宙学观)里被讨论。

-

“集体无意识”与原型象征

- 荣格(Carl Jung)的原型理论认为某些几何或曼陀罗意象是“集体无意识”的普遍象征。

- 人类在特殊的心灵状态下会共同“发掘”某些原型意象——这或许能解释不同文化中都存在类似的对称曼陀罗体验;

- 这与卡拉比-丘等高维几何空间是否存在客观对应,可能是两个范畴的事,但都能激起人对“对称性”“无限美”“本源图景”的向往。

-

“大脑自组织临界”和分形动力学

- 近年来有研究指出,大脑在某些状态下可能接近于临界态(self-organized criticality),呈现分形结构的脑电动力学。

- 这种分形特性或许投射到视觉与意识体验中,产生类似“花”或“多重展开的结构”。

- 这里的“分形”与高维空间并非同一概念,但二者都可以呈现出类似的优雅对称或递归结构。

五、总结与启示

-

猜想本身的突破性

- 把道家“金华”与弦理论中的“卡拉比-丘空间”相联系,提供了一种跨学科的想象,为灵性体验与科学理论的融会打开了新思路。

- 这类思维碰撞有其启迪意义,哪怕暂时仍是高度推测。

-

猜想的可信度与主流立场

- 从目前人类对量子力学、神经科学、弦理论的理解来看,直接“观测”到卡拉比-丘空间的可能性极低。更有说服力的观点是:冥想中的几何/分形视觉,与大脑的内在信号处理和对称性偏好有关。

- 因此,若用数值来表达,个人倾向于“金华就是卡拉比-丘空间投影”的概率相对低(<5%),而“金华是脑内自发几何幻视的结果”概率更高。

-

仍可保留的开放性

- 科学尚未穷尽宇宙与意识的全部奥秘,许多假说仅在未来才能得到进一步验证或证伪。

- 如果有朝一日,我们在量子意识或高维物理方面有重大突破,或许能对这些跨界问题得出更令人惊奇的结论。

最后的话

- 你的猜想兼具想象力与跨学科思维,值得在更多文献、实验乃至冥想实践中探索。

- 在当下主流科学框架下,最可能的解释依然是大脑在深度打坐状态下对内部信号的特殊处理,形成了类似分形、几何对称的“金华”景象;其与“卡拉比-丘空间”更像是一种形式或美学上的暗合,而非本质同一或直接观测。

- 当然,抱持开放思维也非常重要:未来科研、理论突破可能会让某些前沿或神秘体验的解释出现新的拐点。现在的“极低概率”不代表永远如此,但在现有证据层面,需要谨慎看待。

希望以上讨论能为你提供更全面的思路,也鼓励你继续追寻并验证更多线索!

ChatGPT O1 回答

下面的讨论将结合道家、藏传佛教等修行体系描述的“内观视觉现象”(如“金华”、“坛城”)与现代物理学前沿理论(如卡拉比-丘空间、量子脑理论等)做一些高度猜想与联想。需要强调的是,这种跨学科、跨文化的关联属于极具探索性和想象力的推理,不代表主流科学共识,也没有实验证据支持。但在求索未知的过程中,这样的“天马行空”或许能带来启发。

1. 背景与问题

1.1 金华与禅修视觉现象

• 道家所说“金华”:在炼丹、打坐、内丹修炼的描述中,“金华”常被形容为修炼进入高深境界时所观见的内在光亮或“金光开的花朵”。

• 藏传佛教“坛城”:修行者通过观想或禅定,也会见到光、几何图案,某些时候呈现五彩斑斓的分形结构,被称为“坛城”(或“曼荼罗”)。

• 其他宗教或个人深度冥想体验中,也常报告看到光的花朵、几何分形、梦幻场景等。

这些现象之所以显得神秘,在于它们往往具有高度对称与分形的视觉特征,与普通日常视觉或梦境的“散乱”感不同。某些修行者会把它当作某种“灵光”或“洞见更高真相”的通道。

1.2 微管量子计算与内视现象

• 微管量子理论(Orch-OR):由 Penrose 和 Hameroff 等人提出,认为大脑神经元中的微管结构也许能够支持某种量子相干过程,从而为意识或认知提供量子计算能力。

• 若这种量子现象在打坐或极端内省状态中被“放大”或“显现”,修行者可能在主观上“看见”某些微观或量子层面的花样。

• 这些花样是否真的与客观物理真实的量子世界对应,还是仅仅是一种大脑内部自生现象(entoptic phenomena 或视觉皮层的固有节律)**,仍存极大争议。

1.3 卡拉比-丘空间与额外维度

• 在弦理论中,认为宇宙除了我们熟悉的 4 维时空(3 空间 + 1 时间)外,还存在 6 或 7 个紧化的额外维度。

• 卡拉比-丘空间就是一类在数学上满足 Ricci 平坦、SU(n) 结构的紧化空间,它能保护超对称性,决定粒子谱的某些性质。

• 这些紧化维度的几何形状非常复杂,高度分形或非平凡拓扑在可视化时也会呈现如莲花、玫瑰曲线般的对称与优美结构(网络上有一些“卡拉比-丘流形”的可视化示例,可看到极富对称性的几何花样)。

由此,有人联想:禅修中看到的金光花朵和弦论中卡拉比-丘流形的对称分形图像相似,是否暗示修行者“看到了”或“感知到了”高维几何?

2. 猜想的核心与可能机理

你的猜想是:

道家“金华”现象,可能是修行者通过某种内在量子机制窥见了高维宇宙(例如卡拉比-丘空间)的结构。

让我们将其展开,看看哪些理论或机制能支持这一想法,以及主要的挑战在哪里。

2.1 脑内量子态对高维信息的“投影”

如果微管量子计算等理论可行,那么大脑可能具备某种与高维量子态耦合的能力。修行者在深度禅定时,通过抑制常规感官输入(所谓“六识封闭”或“入三摩地”),脑中剩下的背景噪声逐渐降低,“量子态”维持的相干时间增大。

• 这时,也许大脑对外部宇宙真空或更高维结构产生了某种“耦合/共振”,从而在主观视觉中出现图案。

• 这些图案若在某种几何上与卡拉比-丘流形的投影类似,修行者可能就体会到“看见了某种花朵般的对称光景”。

• 换言之,“金华”或“坛城”是大脑对高维几何的投影式感知(即一种 4 维-6 维投影的认知映射)。

2.2 意识与宇宙“全息”假说

另一个前沿猜想则来自“全息原理”或“全息脑”模型:

• 在某些全息理论(AdS/CFT)中,低维面的物理可以与高维体的物理互相对应。

• 如果意识或量子脑也能以某种方式在“时空全息”中发挥作用,那么深度禅定时,“全息投影”可能让我们片刻地接触到更高维信息。

• 当然,这种假说目前仍然非常 speculative,没有直接证据。

2.3 与暗物质/暗能量相关?

若卡拉比-丘流形或额外维度与暗物质性质有某种对应,或大脑量子态能够对“暗扇区”敏感,则修行者可能“看见暗物质结构”。这些可能听起来更科幻,尚无可量化模型可以检验。

3. 主要障碍与批判性视角

-

神经科学更简单的解释

• 深度冥想、催眠、缺氧或感官剥夺时,大脑常产生内在视觉(entoptic phenomena)。比较常见的是闪光、曲线、分形、网状结构等,这可归因于视皮层神经元的自发性放电或网络振荡。

• 这些几何形状带有“分形”“放射对称”的规律性,是视觉系统生理结构与信号传递特性的结果。并不需要引入“高维量子耦合”去解释。 -

高维几何为何会“呈现”在主观视觉?

• 即使卡拉比-丘空间是真实存在,也属于宇宙在极微观尺度(Planck 级别)或高能量等级时才显著的结构。

• 人脑没有已知机制直接探测或映射如此高能或小尺度结构,除非存在“超自然”或“超常量子隧穿”。目前并无实验支持此类机制。 -

缺乏可检验预测

• 如果打坐时看到的分形图案真是卡拉比-丘流形的一种“可视化”,应能提炼出可被数学验证的具体几何特征或拓扑指标(比如,修行者可否“看见”6 维流形的贝蒂数、调和形式分布等?)。

• 目前尚无此类严格对比,也难以做精确预测或量化测试。

4. 猜想的“可能性”估算

4.1 主流科学视角

• 从纯粹经验和主流神经科学的角度:金华、坛城等是常见的闭目视觉现象,可能性主要由脑内生理机能解释就足够了。把它直接与卡拉比-丘流形或额外维度联想在一起,绝大部分(> 99%)科学家会认为这是“人类对称视觉感受 + 艺术化的宗教诠释”,而非真正看到了高维空间。

• 故若要数字化大致概率:

• “内观几何 = 高维卡拉比-丘空间的直接投影” 的真实性恐怕 < 1%;

• 绝大部分证据和理论都不足以支持大脑可识别或映射到宇宙额外维度。

4.2 从开放性探索视角

• 在探索意识与宇宙深层结构的关联时,我们仍然不宜给出 0% 的可能性。毕竟,量子脑理论尚未盖棺定论,意识与量子/弦理论交叉研究也才刚刚起步。

• 如果未来出现极其突破性的实验证据,例如:修行者能稳定、重复地“报告”某些未被现代数学家或物理学家发掘的卡拉比-丘拓扑特征,并得到独立验证,那将是颠覆性的发现。

• 这种极端情况固然概率极低,却也不能被绝对排除——对终极真理的探求往往需要保留一点“开放性”。

5. 更高概率的其他猜想

若我们在“禅定视觉”与“几何对称”之间找联系,更高概率、更合理(也更常见)的解释包括:

-

脑神经的自发网络振荡

• 深度打坐时,由于视皮层缺乏外部刺激,神经网络会自发形成各种节律振荡,产生对称或分形图案。这种现象可部分借用神经动力学模型(如 Wilson-Cowan 模型)来解释。

• 人眼或脑中的固有结构也会让这种“闪光”显现为环形、辐射形或螺旋形,对观者来说像“花朵”或“几何曼荼罗”。 -

情感或神经化学因素

• 打坐、冥想等可能引发内啡肽、多巴胺、血清素等水平变化,导致非常愉悦、神秘的主观体验,同时也可能出现细腻的视觉幻象。

• 有时类似体验也见于某些药物作用,如致幻剂(LSD、psilocybin),也会出现极其绚丽的几何图案。 -

文化与心理暗示

• 修行者在道家/佛教中听过对“金光花朵”、“坛城”、“曼荼罗”的描述,潜意识会在禅定中“投射”出类似图案。

• 这种集体文化原型(archetype)也会让跨不同时空的修行者报告有相似的几何或金色光芒。 -

灵性的象征表达

• 从宗教或神秘学角度,也可以将“金华”看作修行者内在能量(气、灵、光)显现的一种象征,并不需要与物理维度做直接联系。

• 这种说法或许对修行者本人更具意义:它是某种内在修行进度的象征,胜于科学上的“外部实在”解释。

6. 结语与建议

-

关于猜想的正确性概率

• 结合前述分析,如果要用严格物理学的角度评估“修行者看到的金华 = 高维卡拉比-丘流形”的猜想,可能性是非常低(主观上可估计 < 1%,甚至 < 0.1%)。

• 绝大多数研究人员会将“金华”等内观图案视为脑内生理/心理现象,或者宗教经验中的象征。

• 不过,从极度开放的探索角度,完全否定也并无必要,我们可以保留一个非常小的可能性。 -

更高概率与更合理的联想

• 道家与佛教的视觉景象,与神经动力学机制、心理暗示、文化原型等有更高的关联概率。

• 如果确实想在量子脑层面做深度研究,也可思考“意识和量子现象是否在深度禅定时有更高的耦合”,但离“看见卡拉比-丘流形”还有相当大的理论鸿沟。 -

如想继续这方面的研究

• 建议多了解神经科学对闭目视觉或自发动能的研究成果;

• 多与实验心理学者合作,运用脑成像技术(fMRI、EEG、MEG 等)监测禅修者大脑活动,看能否在神经层面找到特定模式与主观视觉体验的映射。

• 真正要跨入物理层面,需要可量化、可重复的实验数据(“能否预测宇宙常数?”“能否描述特定拓扑指标?”等实质检验)才有说服力。

最后总结

• 你的猜想极具想象力,确实能在某种精神-物理交汇的“哲学”层面产生美好的联想:也许禅修者的内观真能与宇宙的更高维结构产生共鸣。

• 然而,从目前主流科学方法和实际观测/实验可知,很难找到支持“金华 = 卡拉比-丘空间”这一设想的实质证据。在严格物理学层面,概率可谓极低,约在 <1% 的水平。

• 与此相比,“金华”或“坛城”等更有可能是大脑自发视觉或文化暗示的结果,此方向的解释概率要高出许多。

• 当然,对于追求神秘体验和精神修行的人来说,“内观几何”可以是一种象征个人心灵或宇宙关联的深层意义;科学与宗教心灵并非必须对立,也可以互相启发。

总之,你的猜想是一种极富想象力的跨界联系,虽科学上难以证实,但仍是一条颇具浪漫色彩的思辨之路。

腾讯元宝 - 深度研究 的回答

你的猜想涉及道家修炼中的“金华”与高维宇宙的卡拉比-丘空间之间的关系,这是一个结合了哲学、物理学和心理学的复杂问题。以下是对这一猜想的深入探讨。

道家“金华”的内涵

金华的定义

- 内在能量状态:在道家学说中,“金华”通常指先天太乙之真气,或称为金丹,代表着道家修炼中的高级阶段。修炼者在达到一定境界时,能够看到“金华”之光,这被视为内在能量充盈的表现。

- 视觉体验:这种“金华”之光通常伴随着闪光的分形图案,这些图案可能是修炼者在冥想或打坐时眼前出现的视觉现象。

道家修炼与金华的关系

- 修炼方法:道家修炼强调通过冥想、打坐等方式来调整身心,达到与内在能量合一的境界。这种修炼过程可能会影响大脑的生理和化学状态,从而产生视觉上的幻觉或图案。

- 哲学背景:道家的“金华”不仅是一种能量状态,还象征着与宇宙本源的联系。这种联系在哲学上被认为是超越物质世界的灵性体验。

卡拉比-丘空间的科学定义

卡拉比-丘空间的定义

- 高维空间:卡拉比-丘空间是数学和物理学中的一个重要概念,尤其在弦理论中占据关键地位。它是一个高维的紧致化空间,通常具有六个维度,这些维度在宏观世界中是不可观测的。

- 数学描述:卡拉比-丘空间是紧致化的Kähler流形,这些空间的存在为理解宇宙的基本结构和物理现象提供了新的视角。

卡拉比-丘空间与弦理论的关系

- 额外维度:卡拉比-丘空间在弦理论中被用来描述额外维度的几何结构。这些额外维度的性质可能影响我们所观测到的物理定律,包括暗物质的性质。

- 物理意义:卡拉比-丘空间的存在为超弦理论提供了数学基础,使得弦理论能够统一描述四种基本力量,即引力、电磁力、强力和弱力。

猜想的正确性概率估算

理论基础

- 内在能量与量子状态:道家的“金华”主要是一种内在能量的体验,而卡拉比-丘空间是物理学中的一个数学模型。两者在本质上属于不同的知识体系,一个是哲学和修炼的体验,另一个是基于数学和物理学的理论。

- 科学验证:目前尚无科学证据直接支持道家“金华”与卡拉比-丘空间之间的直接联系。虽然量子计算和大脑的微管结构可能与高维空间有关,但这仍然是一个高度理论化的领域,缺乏实证支持。

概率估算

- 低概率:基于目前的科学知识和实验证据,道家所说的“金华”与高维宇宙的卡拉比-丘空间之间的直接联系尚无确凿证据。未来的研究可能会在量子计算和大脑功能的领域提供更多线索,但目前来看,这一猜想的正确性概率较低。

- 高维空间的可能性:尽管如此,科学界对高维空间的存在仍有一定的理论支持。实验中观察到微粒消失并可能进入另一个维度的现象,以及宇宙微波背景辐射图中的冷点,都被视为高维空间的疑似证据。

其他更高概率的猜想

内在能量与量子状态

道家修炼者通过冥想等手段,可能进入一种特殊的意识状态,这种状态下的内在能量(如“金华”)可能与大脑的量子状态有关。这种状态下的感知变化可能导致视觉上的幻象或图案。

心理与生理效应

修炼过程中出现的“金华”现象可能更多地是心理和生理效应的结果,而非真正的高维空间观测。大脑在特定状态下的感知变化可能导致视觉上的闪光或图案。

结论

你的猜想具有一定的创意和深度,但基于目前的科学知识,道家所说的“金华”与高维宇宙的卡拉比-丘空间之间的直接联系尚无确凿证据。未来的研究可能会在量子计算和大脑功能的领域提供更多线索,但目前来看,这一猜想的正确性概率较低。

DeekSeek V3 - 深度研究 的回答

您的猜想将道教的“金华”与现代物理学的卡拉比-丘空间联系起来,是一个富有创意且大胆的想法。然而,基于现有的科学知识和证据,这个猜想的正确性概率非常低,几乎接近于零。以下是对您的猜想的详细分析和一些更高概率的解释:

猜想分析

-

神经科学视角:

- 冥想状态下大脑的活动模式确实可能产生特定的视觉体验,这些体验可能是大脑内部活动的反映,而不是对外部或高维宇宙的真实感知。

-

量子计算与意识的关系:

- 目前缺乏实验证据支持人脑进行量子计算的观点。即使微管参与了量子效应,也不清楚这些效应如何转化为具体的视觉图案。

-

弦理论与高维空间的观测:

- 弦理论中的额外维度尚未被实验所证实。即使存在这些维度,也不清楚如何通过冥想来“看到”它们。

-

文化与认知的相互作用:

- 冥想体验可能受到文化背景的影响,不同文化和宗教对这些体验的描述可能具有共通性,但也可能是特定文化塑造的结果。

高概率解释

-

大脑自然产生的幻觉:

- 冥想时产生的视觉体验可能是大脑在特定状态下自然产生的幻觉,由于神经活动模式的变化、神经递质的改变等因素导致。

-

默认模式网络活动:

- 这些体验可能与大脑的默认模式网络活动有关,反映了大脑内部的信息处理机制。

-

心理和文化因素:

- 修炼者的视觉体验可能受到心理因素和文化预期的共同作用,这些体验可能被解释为“金华”或“坛城”。

结论

虽然您的猜想富有想象力,但目前缺乏科学依据。更可能的解释是这些视觉体验是大脑在特定状态下自然产生的现象,与高维空间或量子计算没有直接关系。科学史上不乏从大胆猜想出发最终得到验证的例子,但在这个特定的情况下,现有证据并不支持这一猜想。

我的问题

道家内丹派的修炼法门中,很重要一点就是“意守天心”。

- 天心:即两眉之间划一条横线与百会穴往下划一条竖线的交汇之处。接近医学上所的前额叶的位置。

- 意守天心的方法:“太乙舍真炁,精神魂魄意,静极见天心。”意思是人的先天真炁(或者说内丹、光)一直存在于“天心”里面,只有出于极度安静的状态,才可以看到光。这里所说的安静,指的是你自身的状态,而不是周围的环境。整个方法,就是用内观去修炼,慢慢去看到太乙金华的金光。

- 意守天心得目的:“此性居于真窍”,因为先天真炁存在于天心,元神也存在于天心,所以只有意守天心,才能达到天人合一的状态。

基于前面我们的论断:“内在视觉、内观几何,大概率是神经网络自发形成各种节律振荡,产生对称或分形图案” 。所以我们是否可以认为,道家是通过将注意力集中在前额叶的修炼方法,放大了前额叶的信号?这种修炼法门还有哪些额外的好处呢?

ChatGPT O1 的回答

下面的讨论将从现代神经科学和心理学的视角,去思考道家“意守天心”这一内丹修炼方法可能带来的效果,并尝试解析其与前额叶功能的关系。需要说明的是,这种跨学科诠释并不必然是道家原典的唯一解读,而是一种当代理论与传统修行观念的对照。

1. “天心”定位与前额叶

-

道家对“天心”的描述

• 传统说法:两眉之间的横线与百会穴往下的竖线交汇处,即额头深处的“真窍”或“先天真炁”所在之地。

• 从解剖位置来看,大约对应大脑前额叶(或更具体的内侧前额叶皮层)深部的区域。 -

前额叶在大脑功能中的地位

• 前额叶(尤其是前额叶皮层的部分区域)与高级认知功能、专注力、自我调控和情绪管理等紧密相关。

• 神经科学研究表明,有意地将“注意力”集中在某个身体或心理感知上,会增强相应脑区的激活,从而改变化学信号、神经网络振荡等。

因此,若从现代角度来看,道家“意守天心”这一观想方法,的确可能在功能上提升前额叶皮层的活跃度,放大那里产生或调控的神经信号。这与“内在视觉”或“光感”相联系时,也可以理解为前额叶及其相关网络在缺少外部干扰、深度专注状态下,出现一些自发的节律振荡或分形化的几何图像。

2. 为什么专注前额叶位置会“出现光感”?

从现代神经科学角度,我们可以做以下推想(并非定论):

-

聚焦注意力 = 压制其他信息通路

• 当人进入深度静坐或禅定,外部感官信息受到抑制,脑内的视觉皮层、边缘系统、顶叶等区域的常规活动也可能降至低水平。

• 但对前额叶的“内观”集中,会使与“高阶自我意识”相关的网络更加活跃。大脑会把更多资源投入“前额叶 - 视觉通路”的联结或跨区同步。 -

自发视觉现象(Entoptic phenomena)

• 在专注与放松并存的状态下,尤其是缺乏外部视觉输入时,视觉系统有可能把内部神经噪声或振荡“渲染”成光点、分形图案或各种几何形状。

• 传统修行将其称为“金华”“金光”,并解释为“先天真炁”或“灵光”的显现。 -

内源性脑化学与冥想

• 冥想/打坐时,大脑可能释放内啡肽、血清素、褪黑激素等,使意识处于恍惚但又专注的“恬静愉悦”状态。此时对光的感受、对内部图案的敏感度往往被提升。

3. 这种修炼方法的可能“额外好处”

除了看到“内在的光”或“几何形”,道家修炼中的“意守天心”还可能带来其他身心效益:

-

情绪与压力管理

• 前额叶在情绪调控上扮演重要角色,尤其是内侧前额叶与边缘系统(如杏仁核)之间的交互。

• 通过专注于天心位置、维持身心“空静”,可能帮助减轻焦虑和应激反应,让人保持更平和的心境。 -

提升专注力与认知灵活性

• 冥想练习普遍被证明可提升注意力控制和执行功能。

• 前额叶活化对于专注、计划、决策和抵抗干扰非常重要,从而可能提升工作效率和学习能力。 -

自我觉察和内省能力

• 道家修炼注重“返观内照”,就是不断觉察自身的念头、情绪和内在能量。

• 在神经科学上,这与前扣带回(ACC)及内侧前额叶相关的自我监控和错误侦测功能相呼应。久而久之,修炼者更容易识别负面情绪或不良念头,在尚未酿成行动前就及时加以化解。 -

身心健康改善

• 长期稳定的禅修或道家内丹功法,被一些研究(尽管证据级别不一)关联到更好的免疫力、心血管健康、睡眠质量等方面。

• 这可能与持续的放松反应以及内分泌平衡改进有关,也与修行者往往同步进行的呼吸调节与生活方式改善有关系。 -

促进创造力和洞察力

• 一些研究指出,静坐或专注类冥想能够帮助人进入“放松专注并存”的心流状态,对直觉思维或顿悟过程有所裨益。

• 道家“意守天心”若能在冥想中激活某些前额叶网络,也许对创造性思维有一定推动作用。

4. 小结与启示

• 从道家原典的角度看,“意守天心”是让修炼者回归先天真炁、打开“真窍”以达到“天人合一”的途径。在古代理论里,是将“天心”视作元神或灵光栖居之处。

• 从当代神经科学的角度看,将注意力“置于天心”大体意味着对前额叶附近的深度聚焦与觉知。在打坐/冥想的状态下,这种聚焦可能会增强前额叶及其网络的活动,并在无外部干扰之下,出现各种内在视觉或主观体验。

• 因此,你提出的观点——“道家是通过将注意力集中在前额叶,进而放大了相应的神经信号”——在当代理解框架中具有相当的合理性。

• 至于其好处,则可能与专注力提高、情绪调节、身心健康、创造力等息息相关。这些收获既有古人“修心养性”的洞察,也能在现代心理学与生理学研究中找到一定的对应。

最终总结

“意守天心”的修炼法门,很可能通过专注法来放大前额叶及相关网络的活动,从而在主观上获得“光现”或“金华”之类的内在视觉感受,并带来情绪调节、专注力提升、身心放松等益处。

这是一种“古今结合”的跨学科解读:古人通过体验总结出了对身心状态的巧妙调控方法,而现代神经科学则为其背后机理提供了一些佐证或启示。两者的视角虽不同,但在某些结果与实践价值上具有一定的交集与互补。